人工呼吸器が外れた後の呼吸訓練で使うトライボールを実際に使ってみた記録を残しています。

私が持っているトライボールの外箱はこんな感じです。

※注:画像でところどころガウスの効果をかけているところがありますが、思いっきり私の名前が書いてあるので消させていただきました。

トライボール内容物

箱を開封し、内容物をすべて並べてみました。

入っているのは

・本体

・ホース

・説明書

・注意書き

・マウスピース(口をつけるところ) 2個

です。

説明書と注意書き

使用上の注意

「複数人で使い回すのは感染防止でだめですよ。」

「複数人で使い回すのは感染防止でだめですよ。」

とか

「肺機能の早期回復は各人の努力に大きく左右されます。」

などと書いてあります。

特に、5番の

「肺機能の早期回復は各人の努力に大きく左右されます。」

という箇所は実体験として私も強くそう思っています。行った成果が現れます。

だからと言って、限界以上のことをする必要は決してありません。

咥えるところがプラスチックなので気持ち悪くなることもあります。手術で切ったところが呼吸を繰り返すうちに痛むこともあります。きついところを無理してもその時の全力は出せません。

無理せずできる範囲でリハビリする。

それが大切だと思っています。

少ししかボールが上がらなくても続けていくことが大切です。

継続は力なりとはまさにその通りで、続けていけば段々と呼吸機能が回復していくのが分かります。

人工呼吸器が外れてしばらくの間はとにかくむせます。ごく少量の水を飲んだだけで息ができなくなるほど咳き込みます。人工呼吸器を装着しているときも言葉で形容し難い苦しさですが、外してからも違った苦しさが襲ってくることがあります。理由が思い当たらないのに異常にむせることもありました。

手術、ましてや入院すらしたことが全くない生活を送ってきましたから、初めてトライボールを見た時はこの器械で状態がどう変わるのか予測がつかないな。くらいに思っていましたよ。

だけど、看護師さんがついて声かけてくれるし、そこまでしてもらってるなら自分もちゃんとリハビリしなければ、当時は彼女がいたので早く退院して安心させてあげなければ。とトライボールのリハビリを続けました。するとわけのわからない時に突然むせることが徐々に減っていきました。

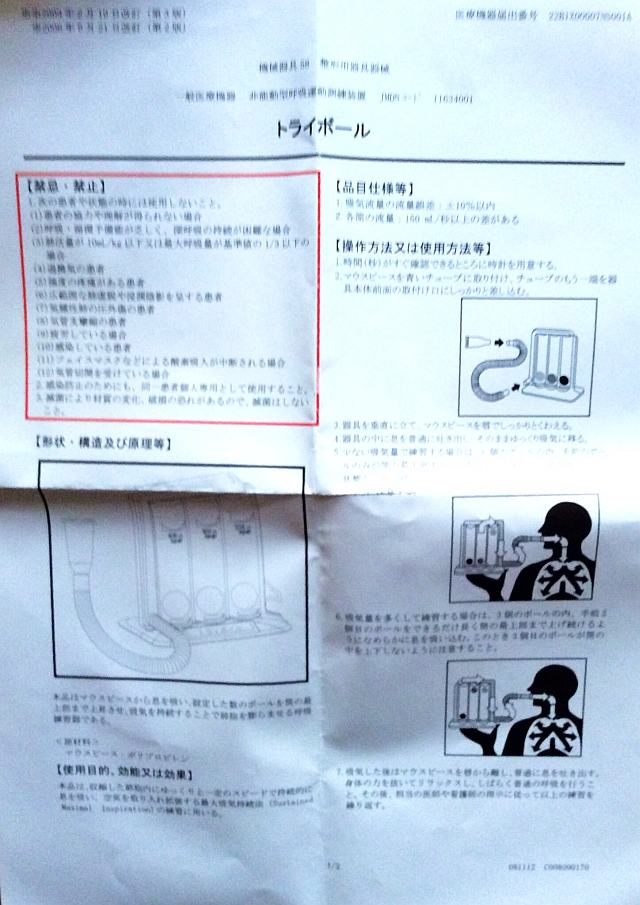

禁止事項など

先ほどの画像と比べると文字が潰れて見づらいのですが、昔、記録した画像なのでご容赦ください。

ここには、トライボール訓練でしてはいけないことや、こんな時にはつかわないで!ということが書いてあります。

トライボールを使う人自身が説明書に書かれている内容を把握しておくことは大事だと思いますが、人工呼吸器が外れてすぐに平常時と同じように頭が回るとは思えません。私自身そうでしたから。

実際に使う時は見守ってくれる看護師さんが禁止事項にあることは決してさせないので、患者本人が書いてあることを全て頭に入れておくことはありません。

禁止事項と言っても仰々しいものではなくて、例をあげれば「酸素マスクをつけている時にはつけないください。」といったそんなことはしないよねっていったことです。

酸素マスクをつけている頃は、トライボールを準備されることもなければ、訓練する余裕なんてないので患者が気にすることはないです。

私がトライボールを使うときは看護師さんが持ってきて準備をしてくれました。

はじめのうちは、看護師さんがつきっきりで指定された回数分リハビリをこなすまでそばに居てくれますが(辛そうだったら途中で終わることもあります)、一般病棟に移る頃、ひとりで訓練をしても大丈夫だと判断されると独りで訓練することになります。

一般病棟と比べるとICUやCCUには看護師さんが大勢います。だけど一般病棟はかなりカツカツです。なので、ある程度、回復してきた患者にはつきっきりになれないのでしょう。

私の場合は、短いスパンで何度も入院を繰り返していましたから、看護師さんたちと顔見知りになるうちに私に対し「この人は独りでもさぼらない。」と判断されたのかもしれません。一般病棟でも私が素人目で見て、この人はCCUかHCUにいたほうが良いんじゃないかと思ってしまうほど回復が芳しくない方もいましたから。

まとめると患者側でできることは、無理しない範囲、体の負担にならない範囲でひたすらに続けることだけです。苦しい時もありますけど、休んでばかりいると回復が遠のいてしまいます…。

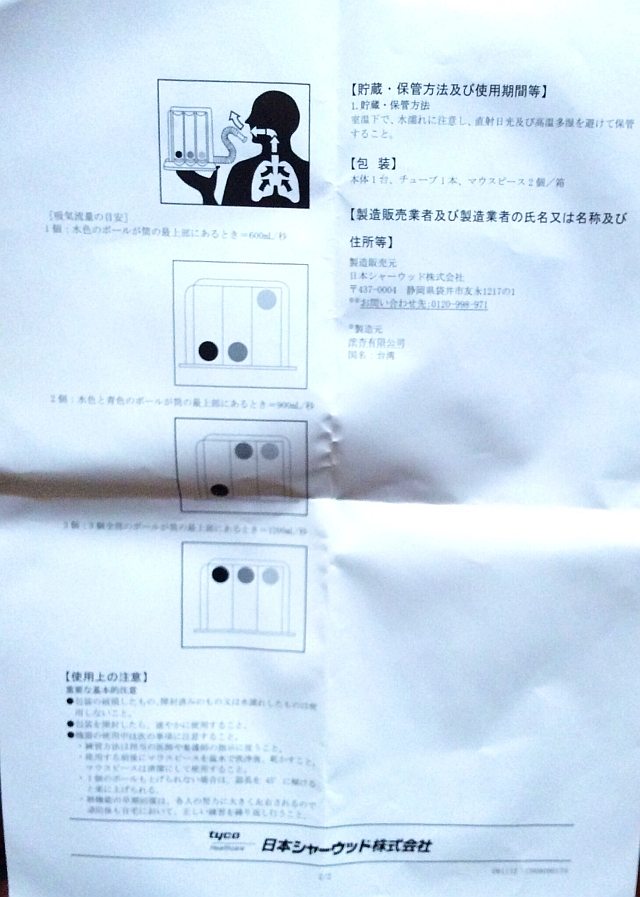

トライボール訓練の図解

注意書きの裏面です。

先ほどの画像と同じく、文字が潰れてしまっているので、イラストから雰囲気をつかんでいただければと思います。

基本的にかなりの期間、看護師さんと一緒にリハビリすることになるので、その間に何をすれば良いのか分かります。内容を把握しなければと構える必要はないです。ここに書いてあることは、退院後、自宅で訓練するようになったら必要に応じて読むといいかも。

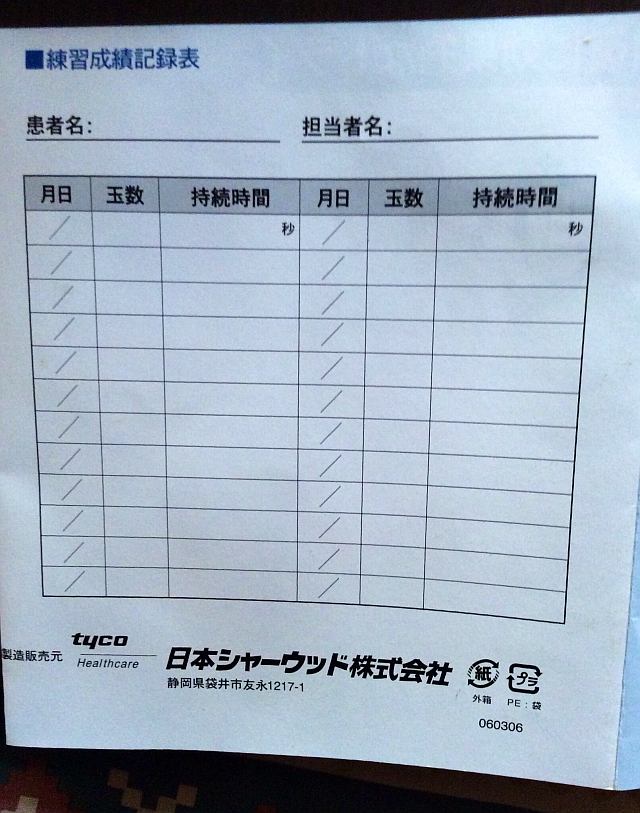

記録表

記録表もあります。

退院して家に帰った後、継続して記録をつける際に使うと便利。

私の入院期間は毎回2か月以上と長かったため記録表をつかうことは一度もありませんでした。入院期間が長いため、訓練期間が病院で完結してしまうからです。退院までの期間が短かった方は帰宅後もしばらく続ける必要があるのかもしれませんね。

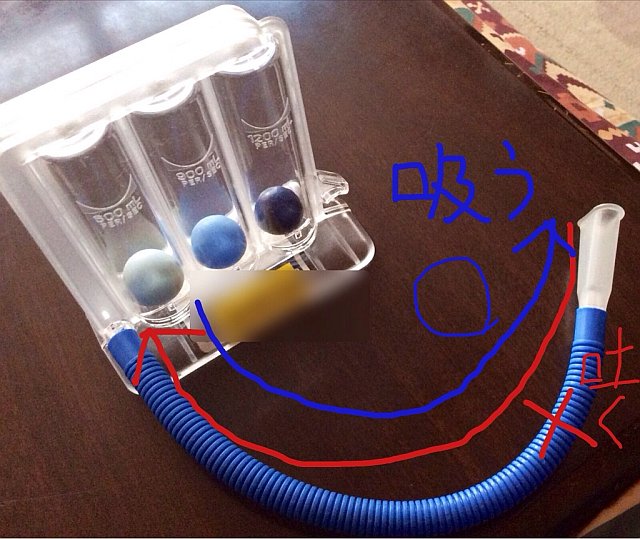

トライボールの使い方

息を吐くのではなく吸う

初めてトライボールを見たとき使い方がわかりませんでした。

ひと目見た時私は、吹いてボールを上げるものだと思いましたよ。

しかし、実際は吸う力によってボールを上げるのです。

平常時には簡単に全てのボールが上がる吸い込む力があります。しかし、術後にたくさん吸い込むことはかなり大変です。

心臓の手術は肋骨を開いて手術をします。骨を割っているので術後は鈍痛が続くのです。その頃に強く吸い込む動作をすると骨が痛むため、1個上がるか上がらないかくらいの吸い込む力しかありません。

この段階で痛むからと呼吸訓練をおろそかにしてしまうと、嚥下能力の低下したままのため、食事や飲み物をとるたびにむせて咳き込みます。

咳き込むとトライボールの訓練より肋骨が痛みます。

これがかなり痛い。自然と咳き込むのが嫌になっていき、最初の手術後の途中からトライボールの呼吸訓練を必死にやりました。

最初の手術で学習して、その後は訓練をより真面目に行うように

ただ、息を吸い込むだけの訓練ですがトライボールの訓練に取り組むか取り組まないかで、その後しばらくの生活がだいぶ変わります。

嚥下能力が回復せず、一般食へ戻す医師の許可が下りなくてずっとおかゆ食だったり、お茶や牛乳と言った水分をそのまま飲むことができず、お茶のゼリーになったりします。

お茶のゼリーはかなり独特で、私は頑張っても食べられませんでした。。(お茶が固まってるという現象に嫌悪して呑み込めなかった。)

食べることは入院中の数少ない楽しみです。少しでも早く嚥下能力、呼吸能力を回復し、普通の食事を摂ることができるようにトライボールの訓練はちゃんと取り組んだ方がいいです。

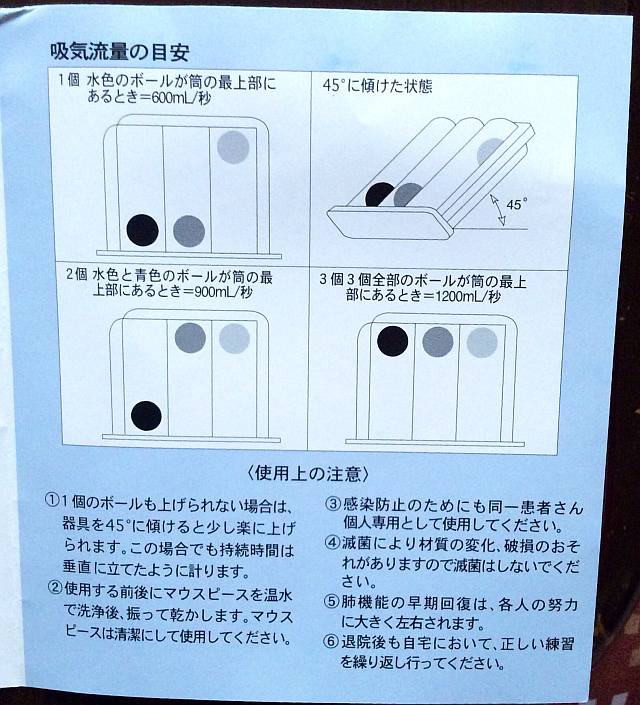

ボールが上がるさまを画像付きで

最後にボールが上がっていく段階を紹介します。

息を吸うとこのようにボールが上がります。

先の項でもお伝えしましたが、息を吐いてもボールが揺れるだけなので、吸えるだけ吸ってください。

人工呼吸器が外れて訓練が始まって間もない頃ボールを一つ上げるのが精一杯ですけど、訓練を重ねるうちにだんだんと2つ、3つと上がってきます。

完全に2つ上がっている状態。

2つあげることができるようになってくる時期は、おかゆ食から普通のご飯に戻る頃でした。

最終的には3つあげられるようになりました。

2度目、3度目の心臓手術前は手術を行う前にもトライボールの訓練をしていました。

予定手術だったため手術するまでに心の準備ができていたこと。最初の手術の後、苦しい目にあったことを覚えていたからです。

術前は肋骨も割れていないのでボールが3つ容易に上がります。そのため訓練しても意味ないんじゃないのか?と思われてしまいそうですが、術前にもトライボールで訓練しておいた方がいいと実体験上そう思っています。

トライボールを術前にやったかやらないかで、術後の経過がかなり変わりました。術前の簡単にできるうちから訓練しておいた方がいいと思います。

あとがき

最後の退院をしておよそ4年が経ちました。ロンドンオリンピックを病院で見ていたので時の流れを強く感じています。

手術をした心臓のダメージは回復することがなく、3回手術を行った私の心臓は健康な方の7割ほどしかパワーがありません。

それでも4年間は何事もなく生きてくることができました。

リハビリはほんとに大事です。トライボールは関係ありませんが、退院して1年くらい震え続けていた右手、頭の震えがリハビリを続けたことによって、今はほとんどありません・トライボールの訓練をしたことで呼吸、嚥下にも今はほとんど問題ありません。

私が病気のことを情報発信することが誰かの役に立つかもしれないと諭してもらったので、これからも発信していきます。(体調が奮わないときはすみません…。)

トライボールのAmazonの製品紹介です。私が使っていたものと発売している会社名が異なりますが、機能は同じです。参考までに。

最後までお読みいただきありがとうございました。